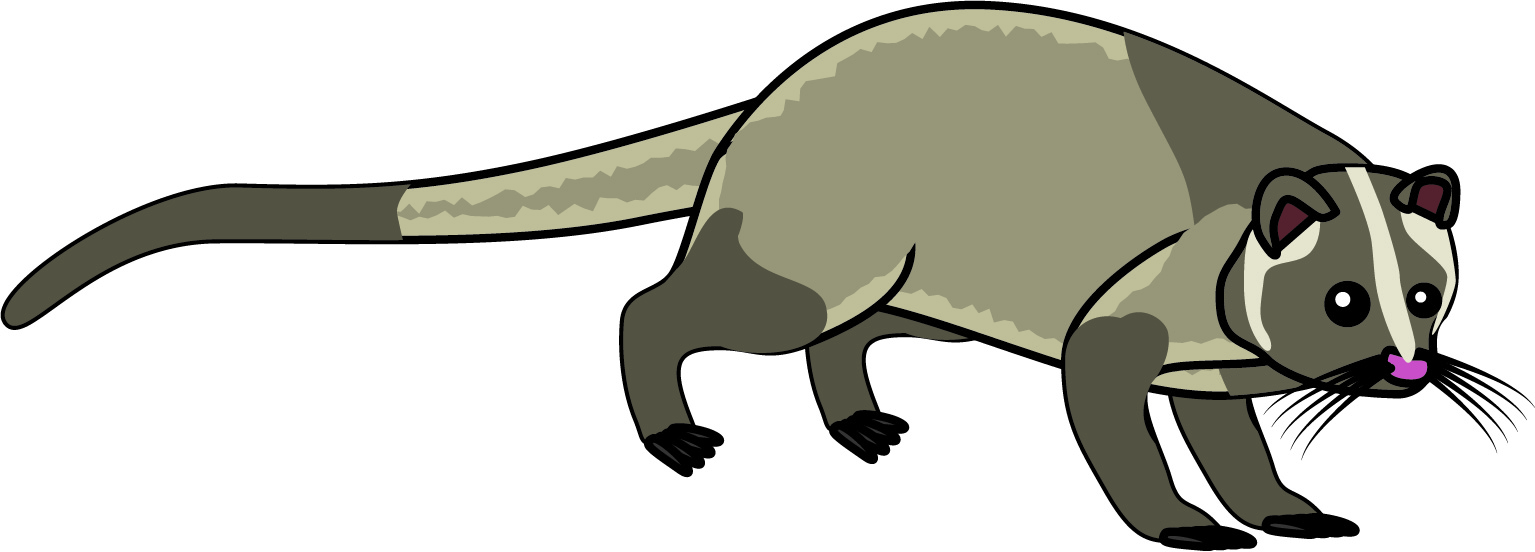

芝生に残されたハクビシンのフン【見た目も衛生面も悪影響】芝生を守る3つのフン対策

【この記事に書かれてあること】

美しい芝生に残されたハクビシンのフン。- ハクビシンのフンによる芝生への3つの悪影響

- フン被害を受けた芝生の効果的な清掃方法と回復ケア

- ハクビシンを寄せ付けにくくする芝生の管理テクニック

- フン被害を激減させる環境整備のポイント

- コーヒーかすや香りを使った意外なフン対策法

それは見た目だけでなく、衛生面でも大きな問題を引き起こします。

庭の宝石が台無しになってしまうかもしれません。

でも、安心してください。

適切な対策を取れば、あなたの芝生を守ることができるんです。

この記事では、ハクビシンのフン被害から芝生を守る5つの具体的な方法をご紹介します。

これらの対策を実践すれば、美しく健康な芝生を取り戻せるはずです。

さあ、一緒に理想の庭づくりを始めましょう!

【もくじ】

芝生に残されたハクビシンのフンの影響と対策

ハクビシンのフンが芝生に与える「3つの悪影響」!

ハクビシンのフンは芝生に深刻な影響を与えます。見た目、健康、衛生の3つの面で芝生を傷めてしまうんです。

まず、見た目への影響です。

フンが芝生の上に残されると、美しい緑の景観が台無しに。

「せっかく手入れした芝生なのに…」とガッカリしてしまいます。

フンの周りの芝生が変色したり、枯れたりすることもあるんです。

次に、芝生の健康への影響です。

ハクビシンのフンには高濃度の窒素が含まれています。

これが芝生にとっては過剰栄養になってしまうんです。

「え?栄養があるならいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。

窒素過多になると、芝生の根が傷んでしまうのです。

最後に、衛生面への影響です。

フンには様々な細菌や寄生虫が含まれている可能性があります。

これらが芝生に広がると、人や動物の健康を脅かす恐れがあるんです。

特に子供やペットが芝生で遊ぶ家庭では要注意です。

- 芝生の美観を損なう

- 芝生の根を傷める

- 衛生面でのリスクがある

- 周辺の雑草が繁茂しやすくなる

- 土壌のpH値が変化し、芝生の生育環境が悪化

フンを見つけたら、すぐに適切な方法で除去しましょう。

そうすることで、美しく健康な芝生を維持できるんです。

ハクビシンのフンで芝生が枯れる!その原因と対策

ハクビシンのフンで芝生が枯れてしまう主な原因は、フンに含まれる高濃度の窒素です。これが芝生にとって過剰栄養となり、根を傷めてしまうんです。

「え?肥料みたいなものじゃないの?」と思うかもしれません。

でも、実はそうではないんです。

フンの窒素濃度は芝生にとって適切な量をはるかに超えています。

これはちょうど、人間が一度にたくさんの栄養ドリンクを飲んでしまうようなもの。

体に良いはずのものが、逆に悪影響を及ぼしてしまうんです。

フンが芝生に与える影響は、次のような段階で進行します:

- フンが芝生の上に残される

- フンから高濃度の窒素が溶け出す

- 芝生の根が窒素過多によりダメージを受ける

- 根が弱ると、芝生全体の健康が損なわれる

- 最終的に芝生が枯れてしまう

フンを見つけたらすぐに除去しましょう。

ゴム手袋を着用し、ビニール袋やスコップを使って慎重に取り除きます。

次に、フンがあった場所の消毒を行います。

希釈した漂白剤や専用の芝生消毒剤を使用し、その後十分に水で洗い流します。

最後に、傷んだ部分の回復ケアを行います。

軽度の場合は水やりと適切な肥料で回復を促します。

ひどく傷んだ場合は、その部分の芝生を取り除いて新しい種をまくことも検討しましょう。

こまめなケアで、ハクビシンのフンによる芝生の枯れを防ぎ、美しい緑を保つことができるんです。

ハクビシンのフンによる「長期的な被害」に要注意!

ハクビシンのフン被害は、短期的な影響だけでなく、長期的な被害にも注意が必要です。放置すると、芝生全体の健康を損なう深刻な問題に発展してしまうんです。

まず、土壌のpH値が変化します。

ハクビシンのフンは酸性が強いため、長期間放置すると土壌が酸性化してしまいます。

「え?それがどうしたの?」と思うかもしれませんが、これが芝生にとっては大問題なんです。

芝生は中性〜弱酸性の土壌を好むため、強い酸性土壌では生育環境が悪化してしまいます。

次に、病気のリスクが高まります。

フンによって傷んだ芝生は、様々な病原菌に感染しやすくなるんです。

これはちょうど、人間が体調を崩しているときに風邪をひきやすくなるのと同じ。

一度病気にかかると、回復にはさらに時間がかかってしまいます。

長期的な被害の具体例をいくつか挙げてみましょう:

- 芝生の色が全体的に黄ばんでくる

- 芝生の密度が低下し、はげ地が目立つようになる

- 雑草が繁殖しやすくなり、芝生が負けてしまう

- 土壌中の有益な微生物のバランスが崩れる

- 芝生の根が浅くなり、乾燥に弱くなる

毎日の散歩や庭仕事の際に、芝生の状態をよく観察しましょう。

フンを見つけたら、すぐに適切な方法で除去します。

また、年に数回は土壌のpH測定を行うのもおすすめです。

酸性に傾いている場合は、石灰を散布して中和するなどの対策を取りましょう。

こまめなケアと適切な対策で、ハクビシンのフンによる長期的な被害から芝生を守ることができるんです。

美しい緑の庭を長く楽しむために、ちょっとした心がけが大切なんです。

芝生のフン被害を放置すると「最悪の事態」に!

芝生のフン被害を放置すると、想像以上に深刻な事態を招く可能性があります。最悪の場合、庭全体の価値が大きく下がってしまうんです。

まず、芝生全体が枯れて荒れ地と化してしまう恐れがあります。

「え?そんなに悪化するの?」と驚くかもしれませんが、実際に起こりうる事態なんです。

フン被害が広がると、芝生の根が次々とダメージを受け、最終的には広範囲が枯れてしまいます。

これはちょうど、虫歯を放置して全ての歯がダメになってしまうようなもの。

一度荒れ地になってしまうと、元の美しい芝生に戻すのは大変な労力と時間がかかってしまいます。

次に、悪臭問題が発生します。

フンが放置されると、特に暑い季節には強烈な臭いを放つようになります。

この臭いは庭だけでなく、家の中まで侵入してくることも。

「うわっ、なんか臭いな…」と家族や来客を不快にさせてしまうかもしれません。

さらに、この悪臭が原因で近所トラブルに発展する可能性もあるんです。

最も深刻なのは、健康被害のリスクです。

フンには様々な寄生虫や病原菌が含まれている可能性があります。

これらが家族やペットに感染すると、重大な健康問題を引き起こす恐れがあるんです。

特に子供は、遊びの最中に気づかずにフンに触れてしまう可能性が高いので要注意です。

放置による最悪の事態をまとめると:

- 芝生全体が枯れて荒れ地化

- 庭の価値が大幅に下落

- 強烈な悪臭で生活環境が悪化

- 近所トラブルの原因に

- 家族やペットの健康被害のリスク増大

日々の観察と適切なケアを心がけましょう。

美しく健康な芝生は、家族の幸せな暮らしを支える大切な環境なんです。

ハクビシンのフン対策で「やってはいけないこと」3選

ハクビシンのフン対策、実は逆効果になってしまう方法があるんです。ここでは、絶対にやってはいけない3つの対策方法をご紹介します。

これらを避けることで、より効果的なフン対策ができるようになりますよ。

1つ目は、フンを放置したままスプリンクラーで水をまくこと。

「水で流れるかな?」と思うかもしれませんが、これは大間違い。

水をまくと、フンに含まれる窒素が溶け出して芝生全体に広がってしまうんです。

その結果、被害範囲が更に広がってしまいます。

これはちょうど、汚れを水で薄めるだけで洗剤を使わないようなもの。

見た目は綺麗になったように見えても、実は被害が広がっているんです。

2つ目は、フンを踏み潰して芝生に擦り込むこと。

「見えなくなれば問題ない?」なんて考えちゃダメ。

フンを潰すと、中の有害物質が直接芝生に触れてしまい、被害が深刻化します。

さらに、踏み潰したフンは除去が難しくなり、長期的な被害につながるんです。

3つ目は、強力な化学薬品で一気に解決しようとすること。

「強い薬なら一発で解決!」なんて思っちゃいけません。

確かにフンは除去できるかもしれませんが、同時に芝生にも大きなダメージを与えてしまいます。

これは、虫歯を治すために健康な歯まで抜いてしまうようなもの。

本末転倒ですよね。

では、どうすればいいの?

正しい対処法は以下の通りです:

- ゴム手袋を着用し、ビニール袋やスコップでフンを慎重に除去する

- フンがあった場所を希釈した漂白剤や専用の芝生消毒剤で消毒する

- 消毒後は十分に水で洗い流す

- 必要に応じて、傷んだ芝生の部分に新しい種をまく

焦って逆効果な対策をとるよりも、冷静に適切な方法で対処することが大切なんです。

きっと、あなたの芝生も美しさを取り戻せますよ。

効果的なフン清掃と芝生の回復ケア方法

新鮮なフンvs乾燥フン!清掃方法の違いに注目

ハクビシンのフンの状態によって、清掃方法が変わってきます。新鮮なフンと乾燥したフンでは、扱い方に大きな違いがあるんです。

まず、新鮮なフンの場合は要注意です。

「えっ、触るの?」と思われるかもしれませんが、大丈夫。

適切な道具を使えば安全に処理できます。

新鮮なフンは水分量が多く、芝生にべったりとくっついていることが多いんです。

このため、慎重な扱いが必要になります。

- ゴム手袋を二重に着用する

- 使い捨てのスコップやヘラを使う

- フンの下の芝生ごと削り取るように除去する

- 取り除いたフンは二重にしたビニール袋に入れる

パリパリっとした感触で、芝生からポロリと取れやすくなっています。

「乾いてるから大丈夫?」いえいえ、まだ注意は必要ですよ。

- 軍手やゴム手袋を着用する

- ちりとりと箒を使って、フンを掃き集める

- フンの周りの芝生も一緒に掃き取る

- 集めたフンはビニール袋に入れて密閉する

「さあ、終わった!」と思わずに、もう一手間かけましょう。

フンがあった場所は必ず消毒します。

希釈した漂白剤や専用の芝生消毒剤を使って、しっかりと消毒しましょう。

その後、たっぷりの水で洗い流すのを忘れずに。

こうして丁寧に清掃することで、芝生の美しさを保ち、衛生面でも安心できる庭づくりができるんです。

ちょっとした手間ですが、その効果は絶大。

快適な庭ライフの第一歩となりますよ。

フン清掃後の「芝生消毒」で衛生面もバッチリ!

フンを取り除いたら、次は芝生の消毒です。ここをしっかりやることで、見た目だけでなく衛生面でも安心できる芝生に生まれ変わります。

まず、なぜ消毒が必要なのでしょうか。

ハクビシンのフンには、様々な細菌や寄生虫が含まれている可能性があるんです。

「えっ、そんなに危険なの?」と驚く方もいるかもしれません。

でも、安心してください。

適切な消毒をすれば、これらのリスクを大幅に減らすことができます。

では、具体的な消毒方法を見ていきましょう。

- 希釈した漂白剤を準備する(水1リットルに対して漂白剤10〜15ミリリットル程度)

- フンがあった場所とその周辺に、スプレーボトルで漂白剤を噴霧する

- 5分ほど置いて、殺菌効果を待つ

- たっぷりの水で洗い流す

確かに濃すぎると芝生を傷めてしまう可能性があります。

だからこそ、希釈することが大切なんです。

適切な濃度であれば、芝生にダメージを与えることなく、しっかりと消毒効果を発揮できます。

もし漂白剤の使用に抵抗がある場合は、専用の芝生消毒剤を使うのもおすすめです。

これらは芝生に優しく作られていますが、しっかりと殺菌効果があります。

使用方法は商品の説明書に従ってくださいね。

消毒後は必ず十分な水で洗い流すことを忘れずに。

これにより、消毒剤の残留を防ぎ、芝生へのダメージを最小限に抑えられます。

こうした丁寧な消毒作業を行うことで、芝生は見た目だけでなく、衛生面でも清潔に保たれます。

「庭で安心して遊べる!」そんな快適な空間づくりの重要なステップなんです。

少し手間はかかりますが、家族の健康を守るためにも、ぜひ実践してみてくださいね。

フンの清掃頻度vs芝生の健康状態の関係性

フンの清掃頻度と芝生の健康状態には、密接な関係があります。頻繁に清掃することで、芝生の美しさと健康を保つことができるんです。

「え?そんなにしょっちゅう掃除しなきゃダメなの?」と思う方もいるかもしれません。

でも、実はこれがとても大切なんです。

フンを放置すればするほど、芝生へのダメージは大きくなってしまいます。

理想的な清掃頻度は、毎日です。

「毎日なんて無理!」と思われるかもしれませんが、実は思ったほど大変ではありません。

朝のコーヒーを飲みながら、または夕方の散歩がてらに庭を一周するだけでOK。

目視でフンをチェックし、見つけたらすぐに処理する。

これだけで大きな違いが生まれるんです。

では、清掃頻度と芝生の健康状態の関係を具体的に見ていきましょう。

- 毎日清掃:芝生は常に美しく健康な状態を保てる

- 2〜3日に1回:多少のダメージはあるが、回復は早い

- 週1回:部分的に芝生が傷む可能性が高くなる

- 月1回以下:広範囲の芝生が枯れるリスクが大幅に上昇

例えば:

- 芝生の変色や枯れを防げる

- 悪臭の発生を抑えられる

- 害虫の繁殖を防げる

- 病気の蔓延リスクを減らせる

- 庭全体の美観を保てる

でも、考えてみてください。

毎日少しずつ手入れする方が、月に1回大掃除をするよりもずっと楽なんです。

ちょっとした習慣づけで、美しい芝生を保てるんですよ。

また、清掃頻度を上げることで、ハクビシンの来訪そのものを減らせる可能性もあります。

フンがない清潔な環境は、ハクビシンにとって魅力的ではないんです。

結局のところ、こまめな清掃は芝生への投資なんです。

少しの手間で、美しく健康な芝生を長く楽しむことができる。

そう考えれば、毎日の清掃も苦にならないはずです。

さあ、明日から新しい習慣を始めてみませんか?

フン被害を受けた芝生の「回復ケア」3ステップ

フン被害を受けた芝生も、適切なケアで元気を取り戻せます。ここでは、芝生を健康な状態に戻すための3つのステップをご紹介します。

まず第1ステップは、傷んだ部分の除去です。

「え?わざわざ芝生を取り除くの?」と思うかもしれませんが、これが回復への第一歩なんです。

フンの影響で変色したり、枯れたりした部分をていねいに取り除きます。

庭ばさみやスコップを使って、根元からきれいに切り取りましょう。

第2ステップは、土壌の改善です。

フンの影響で酸性に傾いた土壌を中和し、芝生が育ちやすい環境を整えます。

ここでのポイントは:

- 石灰を薄く散布して土壌のpH値を調整する

- 腐葉土や堆肥を混ぜて土壌を豊かにする

- 土をふわふわに耕して、根が伸びやすくする

ここが回復ケアの山場ですね。

「どんな芝生を選べばいいの?」既存の芝生と同じ種類を選ぶのがおすすめです。

植え付け方法は以下の通り:

- 準備した土壌に芝生の種をまく

- 薄く土をかぶせる

- 軽く踏み固めて種子を土に密着させる

- たっぷりと水をやる

毎日水やりを行い、土が乾かないように注意しましょう。

「芽が出たら成功?」いいえ、まだまだです。

芽が出てからも、根がしっかり張るまでは継続的なケアが必要です。

「うーん、面倒くさそう…」と感じる方もいるかもしれません。

でも、この3ステップを丁寧に行うことで、芝生は見違えるほど元気になります。

それに、手入れをしながら芝生の成長を見守るのは、意外と楽しいものですよ。

芝生の回復には時間がかかります。

すぐに結果を求めず、ゆっくりと成長を見守りましょう。

そうすれば、きっと美しい緑の絨毯が広がる庭を取り戻せるはずです。

がんばって!

フン被害後の芝生施肥と水やり!バランスが重要

フン被害後の芝生ケアで、施肥と水やりは特に重要です。でも、ここで気をつけたいのがバランス。

適切な量と頻度を守ることで、芝生は驚くほど元気を取り戻します。

まず施肥についてです。

「フンで窒素過多になったんだから、肥料はいらないんじゃない?」そう思う方もいるかもしれません。

でも、実はそうではないんです。

フン被害後の芝生には、バランスの取れた栄養が必要なんです。

ポイントは以下の通り:

- 窒素分の少ない肥料を選ぶ

- リン酸やカリウムが豊富な肥料を使う

- 少量ずつ、こまめに与える

- 芝生の状態を見ながら調整する

これなら、一度に与えすぎる心配がありません。

次に水やりです。

ここでも適度なバランスが大切。

「たくさん水をあげれば元気になる?」いえいえ、そうとは限りません。

水のやりすぎは、逆に根腐れの原因になってしまうんです。

効果的な水やりのコツは:

- 朝の涼しい時間帯に行う

- 土の表面が乾いたら、たっぷりと与える

- 芝生全体にむらなく水をやる

- 週に2〜3回の頻度を目安にする

- 天候や気温に応じて調整する

これは、水をたっぷりと与えて根の深い所まで水が届くようにする方法。

根が深く伸びることで、丈夫で乾燥に強い芝生に育ちます。

「でも、どうやって適量を知ればいいの?」という疑問も出てくるでしょう。

実は、芝生自身が教えてくれるんです。

葉の色や生長具合をよく観察してください。

濃い緑色で、生き生きとしていれば適量。

黄色っぽくなったり、成長が遅くなったりしたら、調整が必要なサインです。

このように、施肥と水やりのバランスを取るのが、フン被害後の芝生回復の秘訣なんです。

「難しそう…」と思うかもしれませんが、実際にやってみると意外と楽しいものですよ。

芝生の変化を日々観察しながら、少しずつ調整していく。

それは、まるで生き物を育てるような喜びがあります。

時には失敗することもあるでしょう。

でも、そこから学んで次に活かせばいいんです。

芝生は意外としぶとい植物。

あなたの愛情あるケアに必ず応えてくれるはずです。

ゆっくりと、でも着実に。

そんな気持ちで芝生のケアに取り組んでみてください。

きっと、美しく健康な芝生が広がる庭を取り戻せるはずです。

そして、その過程を楽しむことで、庭いじりの新たな魅力を発見できるかもしれませんよ。

さあ、今日から始めてみませんか?

芝生があなたの愛情を待っていますよ。

ハクビシンのフン被害を減らす芝生管理のコツ

ハクビシンを寄せ付けない「芝生の刈り込み方」

芝生を適切に刈り込むことで、ハクビシンを寄せ付けにくくできます。短く刈り込んだ芝生は、ハクビシンにとって魅力的ではないんです。

「え?芝生を刈るだけでハクビシン対策になるの?」と思われるかもしれません。

でも、実はとても効果的なんです。

ハクビシンは身を隠せる場所を好むので、短く刈られた芝生は避ける傾向があります。

では、具体的な刈り込み方を見ていきましょう。

- 芝生の高さは3〜4センチ程度に保つ

- 定期的に刈り込む(週1回程度が理想的)

- 刈りむらがないように注意する

- 刈った芝は必ず集めて処分する

例えば:

- 雑草が生えにくくなる

- 芝生全体が均一に成長する

- 病気になりにくくなる

- 見た目が美しくなる

確かに、刈りすぎは禁物です。

芝生の種類によって適切な刈り高さが異なるので、自分の庭の芝生に合わせて調整することが大切です。

また、刈り込みの際は、ハクビシンのフンに注意しましょう。

もし見つけたら、先に適切に処理してから刈り込みを行います。

「うわっ、刈ってる最中にフンを見つけちゃった!」なんてことにならないように、事前にしっかりチェックしておくのがポイントです。

こまめな刈り込みは少し手間がかかりますが、美しい芝生を保ち、ハクビシンを寄せ付けない効果的な方法なんです。

さあ、今週末から新しい刈り込み習慣を始めてみませんか?

きっと、あなたの庭は見違えるほど美しくなりますよ。

フン被害を激減!芝生周辺の「環境整備」のポイント

芝生周辺の環境を整えることで、ハクビシンのフン被害を大幅に減らすことができます。ハクビシンを引き寄せる要因を取り除くのがポイントです。

まず大切なのは、餌となるものを除去すること。

「え?庭に餌なんて置いてないよ?」と思うかもしれません。

でも、実は知らず知らずのうちにハクビシンの餌場を作っているかもしれないんです。

具体的な環境整備のポイントを見ていきましょう。

- 果樹の落果をこまめに拾う

- 生ごみは密閉容器に入れる

- コンポスト容器は蓋付きのものを使用する

- 野菜くずや果物の皮を庭に放置しない

- ペットのフードは夜間屋外に置かない

ハクビシンは身を隠せる場所を好むので、そういった場所をなくすことで寄り付きにくくなります。

- 庭の隅に積まれた木材や資材を片付ける

- 倉庫や物置の周りをすっきりさせる

- 低木は下枝を刈り込んで見通しをよくする

- 庭の隅々まで明るく保つ

でも、できることから少しずつ始めればいいんです。

例えば、今日から生ごみの管理を徹底する。

来週末に庭の片付けをする。

そんな風に少しずつ進めていけば、必ず効果が表れます。

環境整備は、ハクビシン対策だけでなく、庭全体の美観を向上させる効果もあります。

すっきりとした美しい庭は、家族みんなの憩いの場になりますよ。

ちょっとした心がけで、ハクビシンにとって「こりゃあ、寄り付けないなあ」という環境を作ることができるんです。

さあ、今日から少しずつ始めてみませんか?

きっと、美しくハクビシンフリーな庭づくりへの第一歩になりますよ。

密生型vs疎生型!フン被害に強い芝生の特徴

芝生の種類によって、ハクビシンのフン被害への強さが違うんです。密生型の芝生は、フン被害に強い傾向があります。

「え?芝生にも種類があるの?」と驚く方もいるかもしれません。

実は、大きく分けて密生型と疎生型があるんです。

それぞれの特徴を見てみましょう。

密生型芝生の特徴:

- 葉が細かく、密に生える

- 地表面がびっしり覆われる

- フンが付着しにくい

- 手入れが比較的楽

- 葉が広く、まばらに生える

- 地表面に隙間がある

- フンが付着しやすい

- こまめな手入れが必要

フンが芝生の表面に留まるので、清掃も比較的簡単。

「ああ、これなら掃除も楽そう!」と思わず声が出てしまいそうですね。

一方、疎生型の芝生は、葉と葉の間に隙間があるので、フンが地面まで落ちやすくなります。

「えっ、じゃあ疎生型はダメってこと?」いえいえ、そうではありません。

疎生型にも良さがあるんです。

例えば、見た目が美しかったり、踏み心地が良かったりします。

では、具体的にどんな種類の芝生が密生型で、どんなのが疎生型なのでしょうか。

密生型の例:

- ベントグラス

- コウライシバ

- ティフトン芝

- ノシバ

- バミューダグラス

- セントオーガスチン

実は、見分け方はとっても簡単。

芝生をよく見て、地面が見えるくらい葉の間に隙間があれば疎生型、びっしり覆われていれば密生型です。

どちらの芝生を選ぶにせよ、定期的な手入れが大切です。

密生型でも放っておけばフンの被害を受けやすくなってしまいます。

こまめなケアで、美しく健康な芝生を保ちましょう。

そうすれば、ハクビシンも「この庭は避けよう」と思ってくれるはずです。

コーヒーかすで芝生を守る!意外な「フン対策」

コーヒーかすを使って、ハクビシンのフン被害から芝生を守ることができます。これ、意外と効果的な方法なんです。

「えっ、コーヒーかす?それってゴミじゃないの?」と思う方もいるでしょう。

でも、実はこれ、立派なハクビシン対策グッズなんです。

コーヒーかすの強い香りが、ハクビシンを寄せ付けにくくするんです。

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる

- 芝生の上に薄く均一にまく

- 軽く土と混ぜ込む

- 水をたっぷりとやる

とっても簡単でしょう?

コーヒーかすには、ハクビシン対策以外にもたくさんのメリットがあるんです。

- 土壌改良効果がある

- 虫除け効果がある

- 芝生の肥料になる

- 雑草の発生を抑える

確かにコーヒーかすは酸性です。

でも、適量であれば問題ありません。

むしろ、芝生にとっては良い肥料になるんです。

ただし、使いすぎには注意が必要です。

芝生が茶色くなったり、生育不良になったりする可能性があります。

「うわっ、せっかくの芝生が台無しに…」なんてことにならないよう、適量を守ることが大切です。

コーヒーかすを使う頻度は、月に1〜2回程度がおすすめ。

「毎日コーヒー飲むからもっと使っていい?」いえいえ、そうではありません。

使いすぎは逆効果になってしまうので、控えめに使うのがポイントです。

この方法、エコで経済的なのがうれしいところ。

「今まで捨てていたものが、こんなに役立つなんて!」きっとそう思うはず。

コーヒーを飲むたびに、庭の守り神を作っているようなものですね。

さあ、明日の朝コーヒーからさっそく始めてみませんか?

きっと、美味しいコーヒーの香りとともに、ハクビシンフリーな庭づくりへの第一歩が始まりますよ。

ハクビシン撃退!芝生周りの「香り作戦」5選

芝生周りに特定の香りを漂わせることで、ハクビシンを効果的に撃退できます。香りを使った対策は、自然でエコ、そして見た目も美しい方法なんです。

「え?香りだけでハクビシンが来なくなるの?」と不思議に思うかもしれません。

でも、実はハクビシンは特定の香りが苦手なんです。

その特性を利用して、芝生を守るんです。

では、効果的な「香り作戦」を5つご紹介しましょう。

- ミント系ハーブ:ペパーミントやスペアミントを植える

- 柑橘系の香り:レモンやオレンジの皮を乾燥させて撒く

- ラベンダー:芝生の周りに植えて香りの壁を作る

- ユーカリ:葉を乾燥させて芝生に撒く

- ニンニク:すりおろしたニンニクを水で薄めて散布する

でも、人間にとっては心地よい香りが多いんですよ。

それぞれの方法の特徴を見てみましょう。

- ミント系ハーブ:簡単に育てられ、虫除け効果も

- 柑橘系:手軽で、芝生への悪影響が少ない

- ラベンダー:見た目も美しく、リラックス効果も

- ユーカリ:強い香りで効果が長続き

- ニンニク:即効性があるが、臭いが強いので注意

確かに、100%の効果を保証するものではありません。

でも、多くの場合、ハクビシンの来訪を減らす効果が期待できるんです。

さらに、これらの香りは人間にとっても快適なものが多いので、一石二鳥なんです。

使用する際の注意点もいくつかあります。

- 香りが強すぎないように調整する

- 雨の後は効果が薄れるので再度散布する

- 定期的に香りを変えると効果的

- 芝生への影響を見ながら使用する

実は、複数の香りを組み合わせるのがおすすめです。

例えば、ミントとラベンダーを一緒に植えたり、柑橘系とユーカリを混ぜて使ったりするんです。

こうすることで、より効果的にハクビシンを寄せ付けない環境を作れます。

香りを使った対策は、化学薬品を使わないので安心です。

「子供やペットがいても大丈夫かな?」そんな心配もいりません。

自然の香りなので、家族全員が安心して庭を楽しめるんです。

さあ、明日からさっそく「香り作戦」を始めてみませんか?

きっと、良い香りに包まれた美しい庭で、ハクビシンフリーの生活が待っていますよ。

芝生も、あなたの家族も、みんなハッピーになれる素敵な方法なんです。