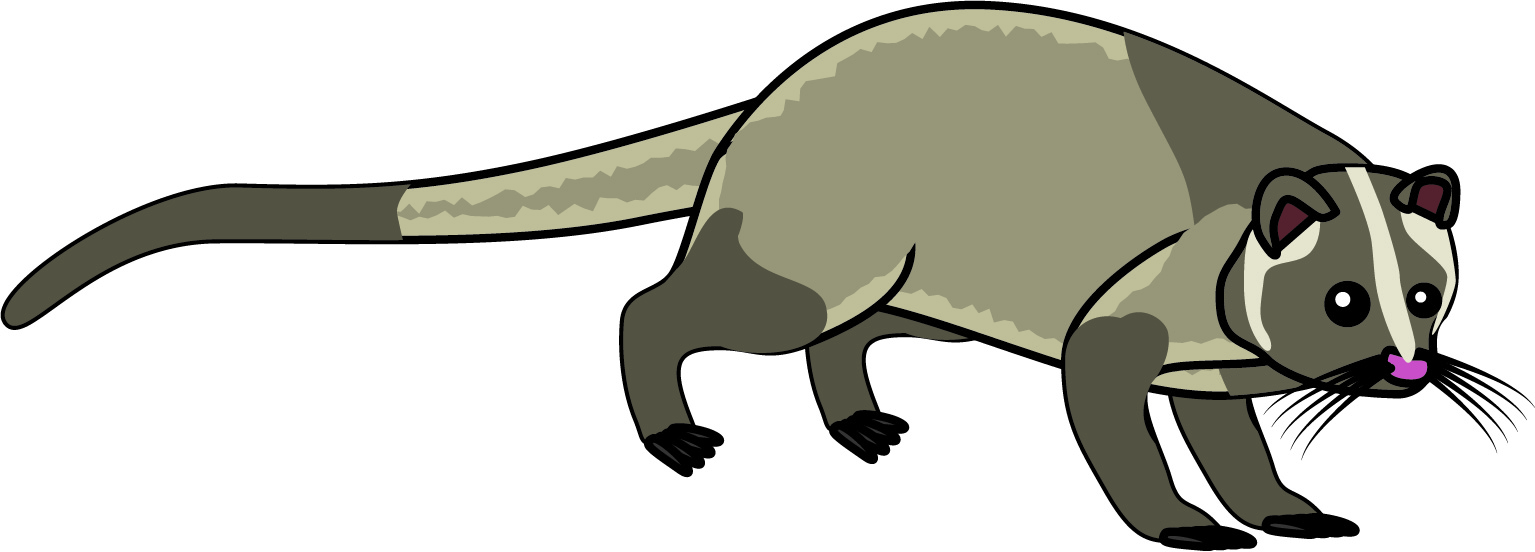

ハクビシンの侵入経路は?【屋根裏や換気口が主な侵入口】効果的な対策3つで家を守る

【この記事に書かれてあること】

ハクビシンの侵入問題で悩んでいませんか?- ハクビシンの主な侵入経路は屋根裏や換気口

- わずか4〜5cmの隙間からでも侵入可能

- 季節による侵入パターンの変化に注意

- 建物の弱点を把握し、効果的な対策を講じる

- 簡単だけど効果的な5つの裏技で撃退

実はこの厄介な動物、驚くほど小さな隙間からも侵入できるんです。

屋根裏や換気口が主な侵入口ですが、わずか4〜5cmの隙間があれば十分。

しかも、季節によって侵入パターンが変化するため、対策も一筋縄ではいきません。

でも大丈夫。

この記事では、ハクビシンの侵入経路を詳しく解説し、5つの驚きの裏技で簡単に撃退する方法をお教えします。

家族の安全と快適な住環境を守るため、今すぐ対策を始めましょう!

【もくじ】

ハクビシンの侵入経路を知り、被害を防ぐ

屋根裏や換気口が主な侵入口!要注意ポイント

ハクビシンの主な侵入経路は屋根裏や換気口です。これらの場所は、家の中でも最も弱い部分なんです。

「えっ、うちの屋根裏から入ってくるの?」そう思った方も多いはず。

実は、ハクビシンは驚くほど器用で、小さな隙間を見つけては家の中に忍び込んでくるんです。

屋根裏の主な侵入ポイントは次の通りです。

- 屋根瓦のすき間

- 軒下の隙間

- 破損した雨樋

- 通気口や換気扇の開口部

「換気のために開けてあるんだから、仕方ないよね」なんて思っていませんか?

でも、ここは要注意ポイントなんです。

ハクビシンは、この換気口をまるで「ようこそ」の看板のように見ているんですよ。

対策としては、金属製の網や格子を取り付けるのが効果的です。

「でも、それって見た目が悪くない?」心配無用です。

最近は見た目もスマートな専用の防護ネットが販売されています。

忘れちゃいけないのが、定期的な点検。

「一度対策したから大丈夫」なんて油断は禁物。

季節の変わり目には必ずチェックしましょう。

ちょっとした隙間も、ハクビシンにとっては立派な「入口」になっちゃうんです。

ハクビシンが通れる隙間は意外と小さい!4〜5cmに注意

ハクビシンが通れる隙間は、驚くほど小さいんです。わずか4〜5cmの隙間があれば、すいすいと侵入してしまいます。

「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と思った方も多いはず。

実は、ハクビシンの体は思いのほか柔軟なんです。

まるでゴムみたいにぐにゃぐにゃと体を曲げて、小さな隙間をすり抜けていくんです。

ハクビシンが通れる隙間のサイズを覚えておくと、家の中のどこが危険かすぐに分かります。

例えば:

- 屋根瓦のずれ

- 外壁のひび割れ

- 配管周りの隙間

- 窓やドアの隙間

「うちの家にそんな隙間なんてないよ」なんて思っていませんか?

でも、よーく見てみると、意外な場所に隙間が見つかるかもしれません。

対策としては、隙間を塞ぐのが一番です。

でも、ただ塞げばいいというわけではありません。

ハクビシンは歯が鋭いので、柔らかい素材だとかじって新たな隙間を作ってしまうことも。

金属製のメッシュや、硬質のプラスチック板を使うのがおすすめです。

「でも、全部の隙間を見つけるのは大変そう…」そう感じる方もいるでしょう。

そんな時は、プロの業者に相談するのも一つの手。

経験豊富な目で、見落としがちな隙間も見つけてくれるはずです。

季節で変わる侵入パターン!冬は要警戒

ハクビシンの侵入パターンは季節によって変化します。特に冬は要警戒です。

寒さをしのぐため、暖かい屋内に侵入しようとするんです。

「えっ、冬に多いの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、ハクビシンは冬眠しないんです。

そのため、寒い季節には食べ物も少なくなり、暖かくて食べ物のある人家に引き寄せられやすくなります。

季節ごとの侵入傾向を見てみましょう。

- 春:繁殖期で巣作りのため侵入増加

- 夏:果実の収穫期に庭や果樹園への侵入増加

- 秋:冬眠前の栄養蓄積のため侵入増加

- 冬:寒さと食糧難で侵入が最も多い

「ゴミ箱に生ゴミを出しっぱなしにしていた」なんてことはありませんか?

これは、ハクビシンにとって「ここにおいしい食事があるよ」というサインになってしまうんです。

また、冬は家の周りの樹木の剪定も効果的です。

枝を伝って屋根に登るハクビシンも多いので、家に近い枝は切っておくといいでしょう。

「でも、冬だけ気をつければいいの?」いいえ、そうではありません。

確かに冬は侵入が多い季節ですが、他の季節も油断は禁物。

年間を通じて、定期的な点検と対策が大切です。

特に季節の変わり目には、家の周りをよくチェックしてみましょう。

意外な場所に侵入の痕跡が見つかるかもしれません。

隙間を塞ぐだけじゃダメ!新たな侵入口を作られる恐れ

隙間を塞ぐだけでは、ハクビシンの侵入を完全に防ぐことはできません。むしろ、新たな侵入口を作られてしまう恐れがあるんです。

「えっ、塞いでも意味がないの?」そう思った方もいるでしょう。

でも、ちょっと待ってください。

隙間を塞ぐことは決して無意味ではありません。

ただ、それだけでは不十分なんです。

なぜかというと、ハクビシンはとても賢くて粘り強い動物だからです。

一つの侵入口を塞がれると、別の場所を探し始めます。

さらに悪いことに、無理やり新しい穴を開けてしまうこともあるんです。

効果的な対策には、次のようなステップが必要です。

- 全ての潜在的な侵入口を特定する

- 適切な材料で隙間を塞ぐ

- 侵入を防ぐ構造的な改善を行う

- 定期的な点検と補修を実施する

確かに手間はかかります。

でも、ハクビシンに家を乗っ取られるよりはずっといいはずです。

特に注意が必要なのが、一時的な対応です。

「とりあえず板で塞いでおこう」なんて思っていませんか?

これは逆効果になる可能性があります。

ハクビシンを刺激して、かえって新たな侵入口を作られてしまうかもしれないんです。

長期的な視点で対策を考えることが大切です。

例えば、屋根や外壁の定期的なメンテナンス、庭の整備、そして何より、家族全員で「ハクビシン対策」の意識を持つことが重要です。

「うちの家は安全」という油断が、思わぬ侵入を招くこともあるんです。

建物の弱点を知り、効果的な対策を講じる

古い家屋vs新築住宅!侵入リスクの違いに注目

ハクビシンの侵入リスクは、古い家屋と新築住宅で大きく異なります。一般的に、古い家屋の方が侵入されやすい傾向にあります。

「えっ、うちは古い家だから危ないの?」そう思った方、ご安心ください。

対策はあるんです。

まずは、なぜ古い家屋が狙われやすいのか、理解しましょう。

古い家屋が侵入されやすい理由は主に3つあります。

- 経年劣化による隙間の増加

- 古い建築様式による侵入しやすい構造

- 修理や補修の遅れによる弱点の露呈

「ちょっとした隙間くらい…」なんて油断は禁物。

ハクビシンはわずか4〜5cmの隙間があれば侵入できるんですから。

一方、新築住宅はどうでしょうか。

確かに、古い家屋に比べれば侵入リスクは低いです。

でも、油断は禁物。

新築だからといって100%安全というわけではありません。

新築住宅で注意すべきポイントは以下の通りです。

- 設計上の隙間(換気口や通気口など)

- 建築資材の収縮による隙間の発生

- 施工ミスによる予期せぬ隙間

大丈夫、対策はあります。

古い家屋なら定期的な点検と補修が鍵。

新築住宅なら、建築時から侵入防止を意識した設計と施工が重要です。

どちらの場合も、専門家による点検を定期的に行うのがおすすめです。

家の年齢に関わらず、常に警戒心を持って対策を講じることが、ハクビシン対策の基本。

「わが家は大丈夫」なんて油断は、ハクビシンに隙を与えてしまうかもしれません。

定期的なチェックを心がけましょう。

屋根の種類で変わる侵入のしやすさ!瓦vs金属屋根

屋根の種類によって、ハクビシンの侵入のしやすさは大きく変わります。一般的に、瓦屋根の方が金属屋根よりも侵入されやすい傾向にあります。

「えっ、うちは瓦屋根だけど大丈夫?」そんな不安が頭をよぎった方もいるでしょう。

でも、慌てる必要はありません。

それぞれの屋根の特徴を知り、適切な対策を取れば、どちらの屋根でも安心できるんです。

まずは、瓦屋根と金属屋根の特徴を比べてみましょう。

- 瓦屋根:隙間が多く、侵入されやすい。

でも、伝統的で見た目が良い。 - 金属屋根:隙間が少なく、侵入されにくい。

でも、見た目は現代的。

瓦と瓦の間には小さな隙間があり、これがハクビシンの格好の侵入口になってしまうんです。

「でも、そんな小さな隙間から入れるの?」と思うかもしれません。

ところが、ハクビシンは体を驚くほど柔軟に曲げられるんです。

まるでニョロニョロと、小さな隙間をすり抜けていくんです。

一方、金属屋根は一枚板のような構造のため、隙間が少なくなります。

そのため、ハクビシンにとっては侵入しにくい屋根となるわけです。

でも、これで安心!

というわけにはいきません。

金属屋根だからといって、100%安全というわけではないんです。

例えば、屋根と壁の接合部や、換気口周りなどは要注意。

ここにわずかな隙間があれば、ハクビシンは侵入を試みるでしょう。

対策としては、瓦屋根の場合、定期的な点検と補修が欠かせません。

特に、瓦のずれや割れには要注意。

金属屋根の場合は、接合部や端部の隙間チェックが重要です。

「屋根を全部変えるしかないの?」なんて心配する必要はありません。

既存の屋根を活かしながら、効果的な対策を取ることができます。

例えば、瓦屋根なら隙間を専用のシーリング材で埋める、金属屋根なら接合部に補強材を使うなど、工夫次第で侵入リスクを大幅に下げることができるんです。

ベランダからの侵入を防ぐ!意外な対策方法とは

ベランダからのハクビシンの侵入、意外と多いんです。でも、ちょっとした工夫で効果的に防ぐことができます。

その秘訣は、「登りにくい環境を作る」こと。

「えっ、ベランダからも入ってくるの?」そう思った方、多いはず。

実は、ハクビシンは驚くほど器用で、垂直に2mも登れるんです。

つまり、普通のベランダなら余裕で登れちゃうんです。

では、どうやってベランダからの侵入を防ぐのか。

意外な方法をいくつかご紹介します。

- 滑りやすい素材を使う

- 動くものを設置する

- 光や音で警戒心を刺激する

- 香りで寄せ付けない

ベランダの手すりや壁面に滑りやすいプラスチックシートを貼ると、ハクビシンが登りにくくなります。

「まるでツルツル滑り台みたい!」なんて感じで、ハクビシンも手こずるはず。

次に、動くもの。

例えば、風で動くペットボトルや風車を設置するのも効果的。

ハクビシンは警戒心が強いので、予期せぬ動きを見せるものを嫌がるんです。

「コロコロ、クルクル」と動くものがあれば、近づきにくくなります。

光や音の利用も侮れません。

人感センサー付きのライトを設置すれば、ハクビシンが近づいたときに突然明るくなって、びっくりさせることができます。

「うわっ、まぶしい!」なんて感じで、ハクビシンも逃げ出すかも。

最後に、香り。

ハクビシンの嫌いな匂い、例えば柑橘系やハッカの香りを使うのも一案。

「うっ、この匂いイヤ!」って感じで、寄り付かなくなる可能性があります。

これらの方法は、見た目もそれほど損なわず、しかも効果的。

「ベランダが要塞みたいになっちゃうのかな…」なんて心配する必要はありません。

むしろ、ちょっとしたインテリアや装飾を兼ねた対策になるんです。

ただし、注意点も。

高層階だからといって安心は禁物。

ハクビシンは意外と高所平気。

どの階に住んでいても、ベランダ対策は必要です。

「よーし、わが家のベランダも守るぞ!」そんな意気込みで、さっそく対策を始めてみましょう。

地下からの侵入にも要注意!基礎部分の対策法

地下からのハクビシンの侵入、意外と見落としがちですが、実は大きな問題なんです。基礎部分の隙間や配管周りの穴が、ハクビシンの格好の侵入口になってしまうんです。

「えっ、地下からも入ってくるの?」そう思った方、多いはず。

実は、ハクビシンは地面を掘る能力も持っているんです。

地面から家の基礎部分に向かって穴を掘り、そこから侵入してくることがあるんです。

では、どうやって地下からの侵入を防ぐのか。

効果的な対策方法をいくつかご紹介します。

- 基礎部分の隙間を埋める

- 地面との境界にバリアを設置する

- 排水管や配管の周りを補強する

- 床下換気口を保護する

これは要注意ポイントです。

小さな隙間でも、ハクビシンにとっては立派な「入口」になってしまいます。

コンクリートや専用のシーリング材で丁寧に埋めていきましょう。

「ちょっとした隙間くらい…」なんて油断は禁物です。

次に、地面との境界線。

ここにワイヤーメッシュや金属板を埋め込むと、ハクビシンの侵入を防ぐ効果があります。

地面から30cm程度の深さまで埋め込むのがおすすめ。

「まるで地下の要塞みたい!」なんて感じですが、効果は抜群です。

排水管や配管の周りも要注意。

ここは意外と見落としがちなポイント。

配管の周りにある隙間を金属メッシュで覆うなどの対策が有効です。

「配管の周りにも隙間があるの?」って思うかもしれませんが、意外とあるんです。

最後に、床下換気口。

これはハクビシンにとって格好の侵入口になってしまいます。

金属製の格子や網を取り付けて、侵入を防ぎましょう。

「でも、換気できなくなっちゃわない?」って心配する必要はありません。

適切な網なら換気機能を損なわずに済みます。

これらの対策は、一度しっかりやっておけば長期的な効果が期待できます。

「地下からの侵入なんて、気づかないうちに起こっているかも…」なんて不安になる必要はありません。

今すぐにでも点検し、必要な対策を講じましょう。

ただし、注意点も。

DIYで対処できる部分もありますが、基礎に関わる大がかりな工事は専門家に相談するのが賢明です。

「よし、我が家の地下も守るぞ!」そんな気持ちで、しっかりと対策を進めていきましょう。

驚きの裏技!簡単だけど効果的なハクビシン対策

屋根裏の常時点灯で「不快な環境」を作る!

屋根裏に明かりを点けっぱなしにする。これがハクビシン対策の意外な裏技なんです。

「えっ、そんな簡単なことで効果があるの?」と思った方も多いでしょう。

でも、これがかなり効果的なんです。

なぜかというと、ハクビシンは暗い場所を好む夜行性の動物だからです。

明るい環境は、ハクビシンにとってはとってもストレスフル。

まるで真夜中にまぶしい懐中電灯を顔に当てられているようなものです。

「うわっ、まぶしい!」とばかりに、ハクビシンは落ち着かなくなってしまうんです。

この方法の良いところは、以下の3点です。

- 設置が簡単で誰でもすぐにできる

- ハクビシンに直接危害を加えない人道的な方法

- 24時間体制で効果を発揮する

電気代が少し上がるかもしれません。

でも、ハクビシンの被害を考えれば安いものです。

それに、最近のLED電球なら消費電力も少ないので、そこまで心配する必要はありません。

「でも、近所の目が気になるかも…」なんて心配する方もいるかもしれません。

大丈夫です。

屋根裏の小窓や換気口から漏れる程度の光なら、近所迷惑になることはまずありません。

この方法、実は一石二鳥の効果があるんです。

明るくすることで、屋根裏の状態も定期的にチェックしやすくなります。

「あれ?この隙間、前はなかったな」なんて、ハクビシンの新たな侵入口も見つけやすくなるんです。

屋根裏を明るくする。

シンプルだけど効果的。

ハクビシン対策の強い味方になってくれるはずです。

さあ、今夜から早速試してみませんか?

換気口に扇風機設置!侵入を阻止する気流を作る

換気口に扇風機を設置して、強い風を起こす。これが意外と効果的なハクビシン対策なんです。

「えっ、扇風機で?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがかなりの威力を発揮するんです。

なぜなら、ハクビシンは風の強い場所を嫌うからです。

想像してみてください。

ハクビシンが換気口に近づいてきた時のこと。

突然、ビュービューっと強い風が吹いてきたら、びっくりして逃げ出しちゃいますよね。

まるで台風の中を歩くようなものです。

「うわっ、怖い!」とばかりに、ハクビシンは別の場所を探すことになるんです。

この方法の利点は、以下の3つです。

- 設置が簡単で、すぐに効果を発揮する

- ハクビシンに直接危害を与えない、優しい方法

- 換気機能を損なわずに対策ができる

扇風機の音が気になる場合は、静音タイプを選ぶといいでしょう。

また、雨風の強い日は扇風機を止めるなど、状況に応じた対応が必要です。

「でも、電気代が心配…」なんて思う方もいるかもしれません。

確かに、常時稼働させると電気代は上がります。

でも、ハクビシンの活動が活発な夕方から夜にかけてだけ稼働させれば、そこまで大きな負担にはなりません。

この方法、実は換気にも役立つんです。

空気の流れが良くなるので、湿気対策にもなります。

「一石二鳥だね!」なんて、うれしい効果も期待できるんです。

換気口に扇風機を設置する。

簡単だけど意外と効果的。

ハクビシン対策の新たな武器として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

屋根周りにペットボトル設置!動きで警戒心を高める

屋根の周りにペットボトルを吊るす。これが驚くほど効果的なハクビシン対策なんです。

「えっ、ペットボトル?そんなものでハクビシンが寄り付かなくなるの?」と思う方も多いでしょう。

でも、これがバカにできない効果を発揮するんです。

なぜなら、ハクビシンは予期せぬ動きや音を極端に警戒するからです。

風にゆらゆらと揺れるペットボトル。

キラキラと光を反射し、コロコロと音を立てる。

これがハクビシンにとっては、とても不気味で危険な存在に映るんです。

まるでお化け屋敷に入ったような気分になってしまうんでしょうね。

「うわっ、なんだこれ!」とばかりに、ハクビシンは近づくのをためらってしまいます。

この方法の良いところは、次の3点です。

- 材料費がほとんどかからない

- 誰でも簡単に設置できる

- 環境にやさしい再利用方法

強風の日はペットボトルが飛ばされないよう、しっかりと固定することが大切です。

また、見た目が気になる方は、透明なペットボトルを使うと目立ちにくくなります。

「でも、近所の人に変な目で見られないかな…」なんて心配する方もいるかもしれません。

大丈夫です。

最近では、ハクビシン対策としてペットボトルを使う方法が広く知られるようになってきました。

むしろ「なるほど、賢い対策だね」なんて、感心されるかもしれません。

この方法、実は鳥よけにも効果があるんです。

一石二鳥どころか、一石三鳥の効果が期待できるかもしれません。

「すごい!一度にいろんな問題が解決できちゃう!」なんて、うれしい発見があるかもしれませんよ。

屋根周りにペットボトルを設置する。

簡単だけど意外と侮れない効果。

ハクビシン対策の新しい味方として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

滑りやすいプラスチックシートで「登れない壁」に

壁面に滑りやすいプラスチックシートを貼る。これが意外と効果的なハクビシン対策なんです。

「えっ、そんな簡単なことでハクビシンが登れなくなるの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがかなりの威力を発揮するんです。

なぜなら、ハクビシンは爪を使って壁を登るからです。

滑らかなプラスチックシートを貼ると、まるでツルツルの滑り台のようになってしまいます。

ハクビシンが一生懸命登ろうとしても、「あれ?登れない!」とばかりに、ずるずると滑り落ちてしまうんです。

まるで漫画のようなコミカルな光景が目に浮かびますね。

この方法の利点は、以下の3つです。

- 設置が比較的簡単で、すぐに効果を発揮する

- ハクビシンに直接危害を与えない、人道的な方法

- 長期間にわたって効果が持続する

プラスチックシートは紫外線で劣化する可能性があるので、定期的な点検と交換が必要です。

また、美観を損なう可能性があるので、設置場所には配慮が必要かもしれません。

「でも、雨の日は大丈夫かな?」なんて心配する方もいるでしょう。

むしろ雨の日の方が効果的です。

水で濡れたプラスチックシートは更に滑りやすくなるので、ハクビシンにとっては登るのが一層難しくなるんです。

この方法、実は他の動物対策にも使えるんです。

ネコやネズミなど、壁を登る小動物全般に効果があります。

「一石二鳥どころか、一石三鳥だね!」なんて、うれしい発見があるかもしれませんよ。

壁面に滑りやすいプラスチックシートを貼る。

シンプルだけど意外と効果的。

ハクビシン対策の新たな武器として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

超音波発生器で不快な音環境を!侵入を諦めさせる

超音波発生器を設置して不快な音環境を作る。これが意外と効果的なハクビシン対策なんです。

「えっ、人間には聞こえない音でハクビシンを追い払えるの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがかなりの威力を発揮するんです。

なぜなら、ハクビシンは人間よりもはるかに敏感な聴覚を持っているからです。

人間には聞こえない高周波の音が、ハクビシンにとってはとてもうるさく感じるんです。

まるで耳元で大音量の金属音が鳴り続けているような感覚でしょうか。

「うわっ、この音イヤだ!」とばかりに、ハクビシンは近づくのを諦めてしまうんです。

この方法の良いところは、以下の3点です。

- 人間や他のペットにはほとんど影響がない

- 24時間常時稼働できる

- 電気代があまりかからない

超音波の効果は壁や物で遮られやすいので、設置場所には工夫が必要です。

また、長期間使用していると、ハクビシンが慣れてしまう可能性もあるので、定期的に設置場所を変えるなどの対策が必要かもしれません。

「でも、近所迷惑にならないかな?」なんて心配する方もいるでしょう。

大丈夫です。

超音波は壁を通りにくいので、隣家に影響を与える可能性は低いです。

それに、人間にはほとんど聞こえないので、騒音問題になることもありません。

この方法、実は他の害獣対策にも効果があるんです。

ネズミやコウモリなど、超音波に敏感な動物全般に効果があります。

「一石二鳥どころか、一石三鳥だね!」なんて、うれしい発見があるかもしれませんよ。

超音波発生器を設置して不快な音環境を作る。

目に見えない音で対策する新しい方法。

ハクビシン対策の強力な武器として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?