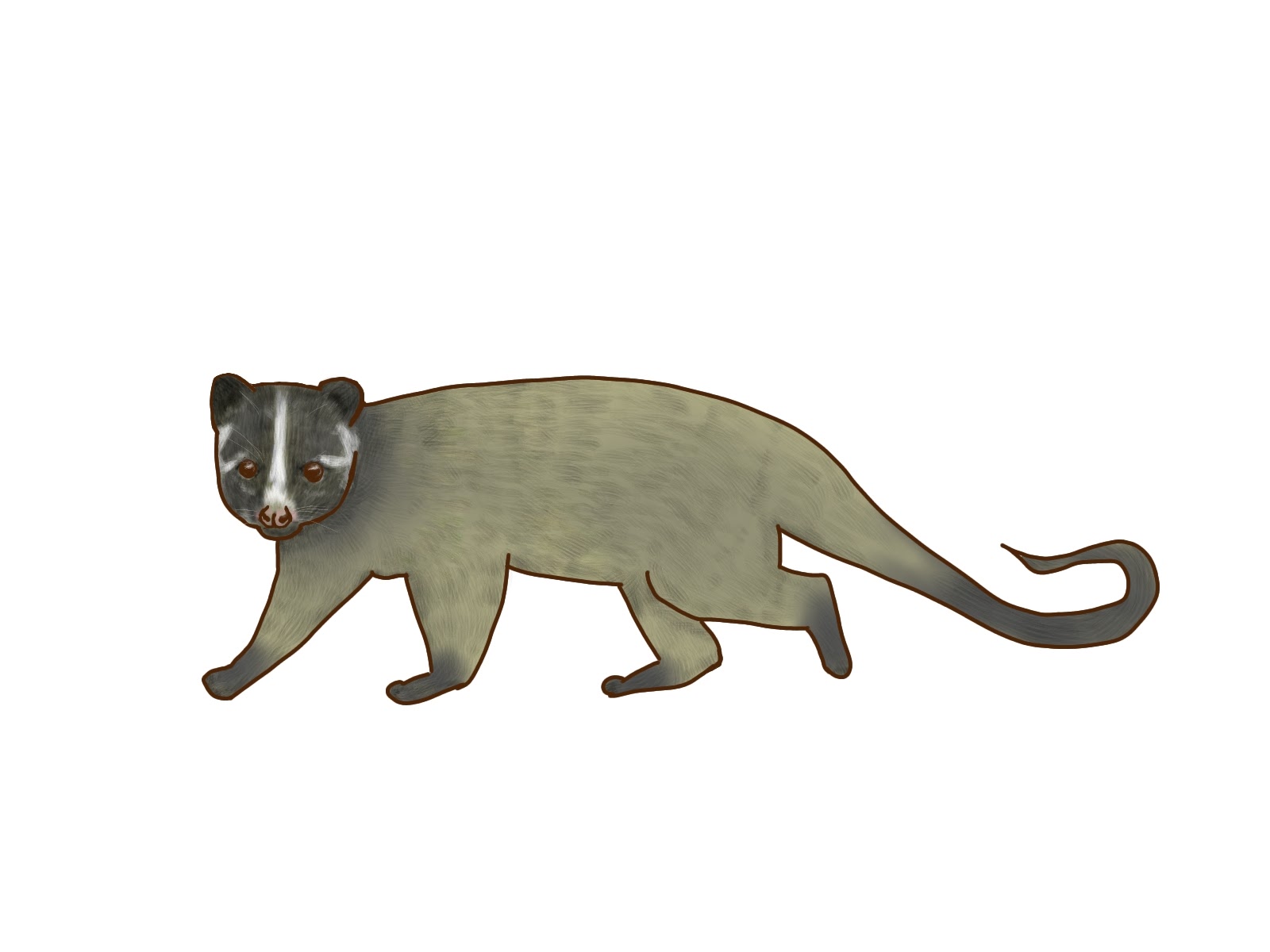

ハクビシンが側溝から侵入?【排水管を伝って家屋へ】側溝からの侵入を防ぐ4つの方法

【この記事に書かれてあること】

側溝からハクビシンが侵入?- 側溝はハクビシンの主要な侵入経路の一つ

- 排水管を伝って家屋の基礎部分や換気口から侵入

- 侵入の痕跡として側溝周辺の足跡や爪痕に注目

- 側溝の改良と定期点検が効果的な対策

- 驚きの10の裏技で侵入を防ぐ方法を紹介

まさか、と思われるかもしれません。

でも、実はこれ、よくある話なんです。

ハクビシンは意外と器用で、排水管を伝って家屋に忍び込んでくるんです。

「えっ、うちの家も危ないの?」そんな不安が頭をよぎったあなた。

大丈夫です!

この記事では、側溝からのハクビシン侵入を防ぐ10の驚きの方法をご紹介します。

コーヒーかすやペットボトルなど、身近なもので簡単にできる対策から、意外な裏技まで。

あなたの家を守る方法が、きっと見つかるはずです。

さあ、一緒にハクビシン対策、始めましょう!

【もくじ】

ハクビシンの側溝侵入リスクと対策

側溝からの侵入!排水管が家屋への「通路」に

ハクビシンは側溝を伝って家屋に侵入します。その主な経路が排水管なんです。

排水管は家屋の基礎部分や換気口につながっているため、ハクビシンにとっては絶好の「通路」になってしまうのです。

「えっ、排水管を通って家に入ってくるの?」そう思った方も多いはず。

でも、ハクビシンの体は意外と柔軟なんです。

直径10センチほどの隙間があれば、すいすいと通り抜けてしまいます。

排水管を通じた侵入のプロセスは、こんな感じです。

- 側溝に入り込む

- 排水管を見つける

- 排水管を伝って上昇

- 基礎部分の隙間や換気口から家屋内に侵入

ハクビシンは体を縮めて細い隙間を通り抜ける能力があるんです。

まるでネズミのように、です。

侵入を防ぐには、排水管の出口に金網を取り付けるのが効果的。

でも、排水機能を損なわないよう、専門家に相談するのがおすすめです。

自分でやる場合は、排水に支障が出ないよう注意が必要です。

ハクビシンの侵入を防ぐのは、家を守る重要な一歩。

側溝と排水管、その意外な関係に目を向けることが、対策の第一歩なんです。

要注意!側溝を利用するハクビシンの「行動パターン」

ハクビシンが側溝を利用する理由、知っていますか?実は、側溝はハクビシンにとって便利な移動経路であり、隠れ家にもなるんです。

「えっ、そんな狭い場所を好むの?」と思うかもしれません。

でも、ハクビシンにとっては理想的な環境なんです。

なぜなら:

- 天敵から身を隠せる

- 雨風をしのげる

- 餌を探しやすい

日が沈んでから2〜3時間後が最も活発になります。

「ガサガサ」「カサカサ」という音が聞こえたら要注意。

側溝を通って、食べ物や住処を探して広範囲を移動しているかもしれません。

特に気をつけたいのが、夜の10時から深夜2時ごろ。

この時間帯は、ハクビシンが最も活発に動き回る「ゴールデンタイム」なんです。

「でも、うちの周りには側溝なんてないよ」そう思った方も油断は禁物。

ハクビシンは側溝以外にも:

- 屋根

- 樹木

- 電線

でも、側溝は地上レベルでの安全な移動手段として特に好まれるんです。

ハクビシンの行動パターンを知ることで、効果的な対策が立てられます。

夜間の側溝周辺の様子に注意を払い、不審な動きがあればすぐに対策を講じることが大切です。

ハクビシンとの「かくれんぼ」に勝つためには、相手の動きを知ることが重要なんです。

侵入の証拠発見!側溝周辺の「足跡」と「爪痕」

ハクビシンが側溝から侵入した痕跡、見つけられますか?実は、注意深く観察すれば、侵入の証拠はあちこちに残っているんです。

まず注目したいのが、側溝周辺の足跡。

ハクビシンの足跡は、犬や猫のものとは少し違います。

前足は5本指、後ろ足は5本指で、爪の跡がくっきり残るのが特徴です。

「わぁ、こんな跡が残ってるの?」と驚くかもしれません。

次に注目すべきは、排水管付近の爪痕。

ハクビシンは排水管を登る際、しっかりと爪を立てて上っていきます。

そのため、排水管の表面に細かい引っかき傷が残ることがあるんです。

侵入の痕跡は、こんなところにも:

- 基礎部分の汚れ(体をこすりつけた跡)

- 側溝の蓋の隙間に残った毛

- 側溝内の糞や食べ残し

でも、これらの痕跡を見つけることで、ハクビシンの侵入ルートが特定できるんです。

特に注意したいのが、雨上がりの翌朝。

柔らかくなった地面に、くっきりと足跡が残りやすいんです。

朝のうちに庭を一周してみるのも、侵入の証拠探しには効果的です。

痕跡を見つけたら、すぐに対策を講じることが大切。

放っておくと、ハクビシンにとっては「ここは安全な場所」というメッセージになってしまいます。

侵入の証拠探しは、まるで探偵ごっこのよう。

でも、この「探偵ごっこ」が、あなたの家をハクビシンから守る第一歩になるんです。

細かな痕跡を見逃さない、鋭い観察眼を持つことが大切ですよ。

側溝からの侵入を防ぐ「隙間塞ぎ」はNG!

「側溝の隙間を全部塞いじゃえば、ハクビシンは入ってこないよね?」そう考えた方、ちょっと待ってください!

実は、側溝の隙間を完全に塞ぐのは、逆効果なんです。

なぜダメなのか、理由は単純です。

側溝には重要な排水機能があるんです。

隙間を全部塞いでしまうと:

- 雨水がうまく流れなくなる

- 水があふれて浸水の原因に

- 悪臭の発生源になってしまう

大丈夫、効果的な対策はあるんです。

おすすめなのは、蓋の改良。

例えば:

- 金属製の格子蓋に交換する

- 既存の蓋に小さな穴をたくさん開ける

- 蓋と側溝本体の隙間にゴム製のシールを取り付ける

「でも、自分でできるかな?」心配な方も多いはず。

簡単な改良なら自分でもできますが、大規模な改修は専門家に相談するのがおすすめです。

側溝対策で重要なのは、「塞ぐ」のではなく「通りにくくする」こと。

ハクビシンにとって不快な環境を作りつつ、側溝本来の機能は損なわない。

そんなバランスの取れた対策が、長期的に見て効果的なんです。

側溝対策、難しそうに見えるかもしれません。

でも、ちょっとした工夫で大きな効果が得られるんです。

あなたの家を守る、賢い選択をしてくださいね。

効果的な側溝対策と定期点検の重要性

側溝の蓋vs金属格子!どちらが侵入防止に有効?

側溝の侵入防止には、金属格子が断然おすすめです!蓋よりも効果的なんです。

「えっ、普通の蓋じゃダメなの?」そう思った方も多いはず。

実は、普通の蓋には大きな落とし穴があるんです。

隙間ができやすく、ハクビシンにとっては格好の侵入口になっちゃうんです。

一方、金属格子には次のような利点があります:

- 隙間が小さく、侵入しにくい

- 丈夫で壊れにくい

- 水はスムーズに流れる

ハクビシンが「ガリガリ」と爪を立てても、びくともしません。

でも、注意点もあります。

金属格子は重いので、設置には力が必要です。

「うーん、これは一人じゃ無理かも…」と感じたら、ご近所さんや家族に手伝ってもらうのがいいでしょう。

また、金属格子は値段が少し高めです。

でも、長い目で見ればコスパは抜群!

何度も取り替える必要がないので、結果的には経済的なんです。

「でも、見た目が…」と心配な方もいるかもしれません。

大丈夫です。

最近は洗練されたデザインの金属格子も増えています。

むしろオシャレな庭のアクセントになるかも!

金属格子で側溝を守れば、ハクビシンの侵入を防ぎつつ、スッキリとした庭の雰囲気も保てます。

一石二鳥の対策、ぜひ試してみてくださいね!

排水管からの侵入阻止!「ネット」vs「金網」対決

排水管からのハクビシン侵入を防ぐなら、金網が圧倒的におすすめです!ネットよりも耐久性が高く、長期的な防御に適しているんです。

「えっ、ネットじゃダメなの?」そう思った方も多いはず。

確かにネットは安くて設置しやすいんです。

でも、ハクビシンの鋭い爪には太刀打ちできません。

「ビリビリ」とあっという間に破られちゃうんです。

一方、金網には次のような利点があります:

- 丈夫で噛み切られにくい

- 錆びにくい素材が選べる

- 長期間使用できる

ハクビシンが「ガリガリ」と爪を立てても、びくともしません。

でも、注意点もあります。

金網は目が細かいので、水の流れを妨げる可能性があります。

「うーん、排水が悪くなったらどうしよう…」と心配になるかもしれません。

そんな時は、定期的な清掃を心がけましょう。

葉っぱや小石がたまらないよう、月に1回くらいチェックするのがおすすめです。

また、金網の選び方も重要です。

ステンレス製なら錆びにくく、長持ちします。

「ちょっとお値段が…」と躊躇する方もいるでしょう。

でも、頻繁に取り替える手間と費用を考えれば、結局はお得なんです。

金網で排水管を守れば、ハクビシンの侵入を防ぎつつ、スムーズな排水も確保できます。

一石二鳥の対策、ぜひ試してみてくださいね!

DIYで可能!側溝改良の「3つの簡単ステップ」

側溝の改良、実は自分でもできるんです!3つの簡単なステップで、ハクビシン対策バッチリの側溝に生まれ変わります。

まず、ステップ1は「隙間チェック」です。

側溝の周りをじっくり観察しましょう。

「あれ?ここに隙間が…」と気づく場所があるはずです。

特に注意したいのは:

- 側溝と地面の境目

- 蓋と側溝本体の間

- 排水管の出入り口

見つけた隙間は、すぐに対処しましょう。

小さな隙間なら、市販のシーリング材で十分です。

「ぷにゅぷにゅ」っと押し込むだけで、簡単に塞げちゃいます。

そして最後はステップ3、「蓋の強化」です。

普通の蓋では心もとないので、金属格子に交換するのがおすすめ。

「えっ、そんな大掛かりなことできるの?」と不安になるかもしれません。

でも大丈夫、ホームセンターで適切なサイズの金属格子を選び、既存の蓋と交換するだけです。

ここで注意したいのが、作業時の安全確保。

重い蓋を扱うので、手袋や安全靴を忘れずに。

「よいしょ」と力むときは、腰を痛めないよう気をつけましょう。

DIYが苦手な方は、友人や家族に協力してもらうのもいいアイデアです。

「みんなでワイワイ作業すれば、あっという間に終わっちゃうかも!」なんて考えると、少し楽しくなってきませんか?

この3ステップで側溝を改良すれば、ハクビシンの侵入をグッと防げます。

自分で対策できる喜びを感じながら、安心・安全な住環境を手に入れましょう!

見逃すな!側溝点検時の「5つのチェックポイント」

側溝の点検、実は重要なポイントがたくさんあるんです!5つの大切なチェックポイントを押さえれば、ハクビシン対策はバッチリです。

まず1つ目は「蓋の状態」。

がたつきはないか、隙間は開いていないか、しっかりチェックしましょう。

「カタカタ」と音がするようなら要注意です。

2つ目は「排水の流れ」。

水はスムーズに流れているでしょうか?

詰まりがあると、ハクビシンの格好の侵入ルートになっちゃいます。

「ジャー」と気持ちよく水が流れる音が聞こえるのが理想的です。

3つ目は「周辺の痕跡」。

側溝の周りに不自然な足跡や爪痕はないでしょうか?

「あれ?この跡、見たことないな…」と思ったら要チェックです。

4つ目は「異臭の有無」。

ハクビシンの糞尿特有の臭いがしないか確認しましょう。

「うっ、なんか変な臭い…」と感じたら、侵入の証拠かもしれません。

そして5つ目は「植物の状態」。

側溝周辺の植物が不自然に踏みつけられていないか確認です。

「あれ?この草、昨日まではちゃんと立ってたのに…」なんて場合は要注意。

これらのポイントを押さえて点検すれば、ハクビシンの侵入をいち早く察知できます。

「え〜、こんなにたくさんチェックするの?」と思うかもしれません。

でも大丈夫、慣れれば5分もあれば終わります。

定期的な点検は、まるで家の健康診断のようなもの。

小さな変化を見逃さず、大きな問題に発展する前に対処できるんです。

あなたの大切な家を守るため、この5つのチェックポイント、ぜひ覚えておいてくださいね!

月1回vs週1回!最適な「側溝点検頻度」とは

側溝の点検頻度、実は月1回がちょうどいいんです!週1回だと頑張りすぎ、逆に2ヶ月に1回だと間隔が空きすぎてしまいます。

「えっ、そんなにこまめにチェックする必要があるの?」そう思った方も多いはず。

でも、月1回の点検には大きな意味があるんです。

月1回の点検のメリットは:

- 季節の変化に合わせて確認できる

- 小さな異変を見逃さない

- 習慣化しやすい

春と秋はハクビシンの繁殖期で、活動が活発になります。

「あれ?いつもより足跡が多いぞ…」なんて変化も、月1回なら気づきやすいんです。

一方、週1回の点検はちょっとやりすぎかも。

「毎週チェックするのは大変…」と負担に感じる方も多いでしょう。

それに、あまり頻繁にチェックしても大きな変化は見られません。

ただし、注意点もあります。

大雨の後や台風の時は、臨時で点検するのがおすすめ。

「ゴロゴロ」と雷が鳴り、「ザーザー」と雨が降った後は、側溝の状態が急変している可能性があります。

点検は、まるで側溝との「月1デート」。

毎回ワクワクしながら変化を探すのも楽しいものです。

「今月は何か新しい発見があるかな?」なんて考えると、少し楽しくなってきませんか?

月1回の点検を習慣にすれば、ハクビシン対策はもちろん、家全体の管理もバッチリ。

安心・安全な住環境を手に入れる第一歩、ぜひ始めてみてくださいね!

驚きの裏技!側溝からのハクビシン侵入を防ぐ5つの方法

コーヒーかすの力!側溝周辺に撒いて「匂いで撃退」

コーヒーかすで、ハクビシンを側溝から遠ざけられるんです!使い終わったコーヒーかすが、思わぬところで大活躍します。

「えっ、コーヒーかすでハクビシン対策?」と驚く方も多いかもしれません。

でも、これが意外と効果的なんです。

ハクビシンは鼻が敏感で、強い匂いが苦手。

コーヒーの香りは私たちには良い匂いでも、ハクビシンにとっては「うわ、この匂い苦手〜」となるわけです。

コーヒーかすを使う利点は:

- 身近にある材料で手軽

- 環境にやさしい

- 費用がかからない

- 側溝の消臭効果も

乾かしたコーヒーかすを側溝の周りに撒くだけ。

「ザザザ」とまくだけで、ハクビシン対策の完了です。

雨で流れてしまうので、天気の良い日に2〜3日おきに撒くのがおすすめ。

ただし、注意点もあります。

コーヒーかすを側溝の中に直接入れるのはNG。

排水の邪魔になっちゃうんです。

「あれ?排水が悪くなった?」なんてことにならないよう、側溝の周りだけに撒きましょう。

この方法、実はハクビシン以外の小動物対策にも効果あり。

一石二鳥、いや一石三鳥の優れものなんです。

庭の手入れをしながら「よいしょ」とコーヒーかすを撒く。

そんな日常的な作業で、ハクビシン対策ができちゃうんです。

コーヒー好きの方なら、毎日の習慣でハクビシン対策ができる。

そう考えると、なんだかワクワクしてきませんか?

さあ、明日からのコーヒータイムが、ちょっと特別なものになりそうです。

光の反射で威嚇!ペットボトルで作る「簡易ライト」

ペットボトルを使って、ハクビシンを側溝から遠ざける簡易ライトが作れるんです!使い終わったペットボトルが、ハクビシン対策の強い味方になります。

「えっ、ペットボトルでライト?」と不思議に思う方も多いはず。

でも、これが意外と効果的なんです。

ハクビシンは光に敏感で、突然の光の反射に驚いてしまうんです。

まるで「うわっ、まぶしい!」って感じですね。

ペットボトルライトの利点は:

- 材料費がほぼゼロ

- 簡単に作れる

- 電気代がかからない

- 環境にやさしい

透明なペットボトルに水を入れて、側溝沿いに置くだけ。

昼間は太陽光を、夜は月光や街灯の光を反射して、キラキラと光るんです。

「ピカッ」とした光の反射に、ハクビシンはびっくり仰天。

ただし、注意点もあります。

強風の日はペットボトルが倒れてしまう可能性が。

「ゴロゴロ」と音がしたら、ハクビシンじゃなくてペットボトルかも。

重しを入れるか、地面に軽く埋めるのがおすすめです。

効果を高めるコツは、複数のペットボトルを使うこと。

3〜5本くらいを間隔を空けて置くと、光の反射が不規則になってより効果的。

「あれ?あっちも光る、こっちも光る」とハクビシンを混乱させられます。

この方法、実は庭の装飾にもなるんです。

昼はキラキラ、夜はほんのり光る様子は、なかなか素敵なものです。

「わあ、きれい!」なんて、ご家族や近所の方に言われるかも。

ペットボトルで環境に優しく、おしゃれに、そしてハクビシン対策まで。

一石三鳥の素敵なアイデア、ぜひ試してみてくださいね。

音と光のコラボ!CDで作る「ハクビシン撃退風鈴」

古いCDで、ハクビシンを側溝から追い払う風鈴が作れるんです!使わなくなったCDが、思わぬところで大活躍します。

「えっ、CDで風鈴?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがびっくりするほど効果的なんです。

ハクビシンは音と光の両方に敏感。

CDの風鈴は、この2つを同時に活用できる優れものなんです。

CD風鈴の利点は:

- 音と光の二重効果

- 家にある材料で作れる

- 見た目もおしゃれ

- 風で自動的に作動

CDを糸で吊るして、側溝の上や近くの木の枝にぶら下げるだけ。

風が吹くと「チリンチリン」と音が鳴り、同時にCDが回転して光を反射します。

ハクビシンにとっては「うわっ、音もするし光るし、怖い〜」という感じでしょうね。

ただし、注意点もあります。

強風の日はCDが激しく揺れて、うるさくなる可能性が。

「ガタガタ」という音がしたら、ハクビシンじゃなくてCD風鈴かも。

近所迷惑にならないよう、風の強い日は一時的に取り外すのがマナーです。

効果を高めるコツは、複数のCDを使うこと。

3〜5枚のCDを使って風鈴を作ると、音と光の効果がより大きくなります。

「キラキラチリン」「ピカピカチャリン」と、ハクビシンを混乱させる音と光の饗宴の完成です。

この方法、実は夏の風物詩としても楽しめるんです。

キラキラ光るCD風鈴は、見た目も涼しげで素敵。

「わあ、きれいな風鈴ね」なんて、ご近所さんから褒められるかも。

古いCDで、エコでおしゃれ、そしてハクビシン対策まで。

一石三鳥の素敵なアイデア、ぜひ試してみてくださいね。

夏の夜、風鈴の音を聞きながらハクビシン対策。

なんだかロマンチックな響きがしませんか?

刺激臭で寄せ付けない!「唐辛子スプレー」の威力

唐辛子スプレーで、ハクビシンを側溝から遠ざけられるんです!家庭にある材料で簡単に作れる、強力な防衛武器の登場です。

「えっ、唐辛子でハクビシン対策?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これが驚くほど効果的なんです。

ハクビシンは鼻が敏感で、刺激的な匂いが大の苦手。

唐辛子の辛さは、ハクビシンにとっては「うわっ、鼻がツーン!」という感じなんです。

唐辛子スプレーの利点は:

- 材料が安価で手に入りやすい

- 効果が長続き

- 人体に無害

- 環境にやさしい

唐辛子パウダーをお湯で溶いて、スプレーボトルに入れるだけ。

これを側溝の周りに吹きかけます。

「シュッシュッ」とスプレーするだけで、強力なハクビシン対策の完成です。

ただし、注意点もあります。

唐辛子の粉末を扱う時は、目や鼻に入らないよう注意が必要。

「あっち〜!」なんて大騒ぎにならないよう、マスクと手袋の着用をお忘れなく。

効果を高めるコツは、定期的な散布。

雨で流れてしまうので、天気の良い日に週1〜2回程度吹きかけるのがおすすめ。

「よいしょ、シュッシュッ」と散布する作業が、新しい週末の習慣になるかも。

この方法、実は害虫対策にも効果があるんです。

一石二鳥、いやむしろ一石三鳥の優れものと言えるでしょう。

庭の手入れをしながら「シュッシュッ」と唐辛子スプレーを吹きかける。

そんな日常的な作業で、ハクビシン対策ができちゃうんです。

辛い物好きの方なら、料理の材料を使ってハクビシン対策ができる。

そう考えると、なんだかワクワクしてきませんか?

さあ、明日からの料理タイムが、ちょっと特別なものになりそうです。

触り心地の悪さを利用!「アルミホイル」で通行阻止

アルミホイルで、ハクビシンの側溝通行を阻止できるんです!台所にある身近な材料が、思わぬところで大活躍します。

「えっ、アルミホイルでハクビシン対策?」と首をかしげる方も多いでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

ハクビシンは足の裏が敏感で、アルミホイルの触り心地が大の苦手。

まるで「うわっ、この感触イヤ〜」って感じなんです。

アルミホイルの利点は:

- 身近にある材料ですぐ使える

- 安価で経済的

- 設置が簡単

- 環境への影響が少ない

アルミホイルを側溝の蓋や周辺に貼り付けるだけ。

「ペタペタ」と貼っていくだけで、ハクビシン対策の完了です。

雨で剥がれてしまうので、天気の良い日に週1回程度チェックして、必要に応じて貼り直すのがおすすめ。

ただし、注意点もあります。

強風の日はアルミホイルが飛ばされてしまう可能性が。

「ヒラヒラ」と飛んでいるのを見たら、ゴミじゃなくてアルミホイルかも。

しっかりと固定するか、風の強い日は一時的に取り外すのがマナーです。

効果を高めるコツは、アルミホイルの表面に軽い凹凸をつけること。

手で軽くしわを寄せるだけでOK。

「ギザギザ」した表面は、ハクビシンの足にとってさらに不快な感触になります。

この方法、実は猫よけにも効果があるんです。

一石二鳥、いや一石三鳥の優れものと言えるでしょう。

庭の手入れをしながら「よいしょ」とアルミホイルを貼る。

そんな日常的な作業で、ハクビシン対策ができちゃうんです。

アルミホイルで、エコで経済的、そしてハクビシン対策まで。

一石三鳥の素敵なアイデア、ぜひ試してみてくださいね。

台所の道具でハクビシン対策。

なんだか楽しくなってきませんか?